【危険】ダウ理論に注意!万能な聖杯ではないから過信は禁物

1929年大暴落の根源

ダウ理論は100年前に一度消えた

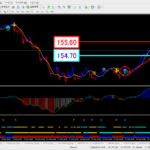

上記チャートは1929年前後のNYダウで、個別銘柄ではなくなんと指数の下落率が-89%に。

1929年8月23日、ウォールストリートジャーナル紙は「ダウ理論を使えばマーケットで大いに儲けることができる」と掲載、続いて「秋の数か月の見通しは、過去のいかなる時点よりも明るい」明るくと謳っていました。

フィリップス曲線や無差別曲線への重要な貢献を行った、イェール大学の著名な経済学教授アービング・フィッシャーも、株式市場で大金を儲けたことでパターンを見出し儲かる公式を見つけたと豪語。

そして、秋になるとドカン!と相場の底が抜けました。

聖杯「ダウ理論」によってパターンを見出したと豪語していた投資家はみな破滅、アービング・フィッシャー教授に助言を求めようと群がっていた人々も破産し、彼自身も資産と権威が地の底に落ちています。

これが有名な、1929年10月24日から約1ヶ月間続いたウォール街大暴落で、ダウ理論によってそそのかされた投資家たちは下水溝を転がり落ちるような暴落に見舞われました。ウォール街大暴落では、1929年9月3日にNYダウが最高値381.17を付けたあと、1932年7月8日に41.22を付けるまで下げ止まらず、下落率は実に-89%となっています。

そんな不完全なダウ理論が近年再び注目が集まっているのは情報商材屋が目を付けたからで、売上ランキングトップになる有様に。インターネットや書籍を見ても、ダウ理論を問題視したり批判する記事が一切ないという異様な光景が広がっています。

ダウ理論の聖杯化は危険

- 価格(平均株価)は全ての事象を織り込む

- トレンドは短期・中期・長期の3つに分類される

- 主要トレンドは3つの段階から形成される

- 価格は相互に確認(相関)される必要がある

- トレンドは出来高でも確認されなければならない

- トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続する

チャートにパターンはない

ダウ理論の6つの基本原則を見ると、非の打ちどころのない「聖杯」のように見えます。

そして、「ダウ理論は全てのテクニカル分析の基礎、ダウ理論を無視してテクニカル分析でトレードすることは出来ません!」などと言われると「なるほど、そうか」と思ってしまいそうですが、実際には「ダウ理論はすべての暴落の基礎、ダウ理論を無視した方が良いときもある」が正しいです。

「価格(平均株価)は全ての事象を織り込む」は、もっともらしく聞こえますが、材料が出た時は反応せず時間差で材料視されることもありますし、現実問題として「チャート上にすべての事象を織り込む」など神様しかできないでしょう。

また、トレンドははっきりせず、あいまいなことが頻繁にあるため先を読むのが難しく、主要トレンドが存在しないことも多々あります。相関性は絶対ではなく時期によってずれ、出来高はヒントにすらならず、転換シグナルもダマシが頻発。

すべてのチャートにパターンは存在せず、パターンが続いているように見えてもそれはいつかどこかで崩れてしまうのと、相場には一本調子で下がったり上がったりすることがあるので、そのような場合にダウ理論は無力です。

もちろん、ダウ理論のように動いて見える場面もあるのですが、それを聖杯化するのは注意が必要でしょう。

ダウ理論とは

ダウ理論は机上の空論

ダウ理論を考案したチャールズ・ダウ(1851年~1902年)は、アメリカが西部開拓に沸いた19世紀後半に活躍した金融ジャーナリストです。

米国において初めて体系的なチャート分析理論を構築した人物として知られ、金融専門紙『ウォール・ストリート・ジャーナル』を創刊し、1896年にはダウ・ジョーンズ工業株平均株価を開発しました。

上述した基本となる6つの考え方からできていて、FXではよく上昇トレンドと下降トレンド、トレンド転換やトレンドサイクルが引き合いに出されて解説されています。

いずれももっともらしく見えますが、該当するチャートパターン以外の方も多く、「これで勝てたら苦労はしない」という典型的な机上の空論です。